〜働きすぎて潰れる前に〜 精神科専門医がすすめる「ゆるい生存戦略」

「頑張りすぎて、気づいたら動けなくなっていた」

「突然会社に行けなくなった」

そんな声を、精神科医療の現場で何度も聞いてきました。

日本社会には「努力は美徳」「我慢は当然」といった価値観がまだまだ根強くあります。その結果、休むことに罪悪感を抱き、限界まで働き続けてしまう人が少なくありません。

この記事では、精神科医の立場から 「潰れる前に考えて欲しい、ゆるい生存戦略」 をお伝えします。

このレターでは、メンタルヘルスの話に興味がある、自分や大切な人が心の問題で悩んでいる、そんな人たちがわかりやすく正しい知識を得ていってもらえるよう、精神科専門医、公認心理師の藤野がゆるくお届けしていきます。是非是非登録して読んでみてください。

なぜ私たちは働きすぎてしまうのか

1.お金の問題

我々は何のために就職をし、定年まで働き続けるのか。切っても切り離せない、一番の動機はお金という人がほとんどなのではないでしょうか。仕事を辞めたら生活ができない、休んだら家族が路頭に迷ってしまうそんな理由から疲れていても仕事を休めない人は少なくありません。

2.評価されたい欲求

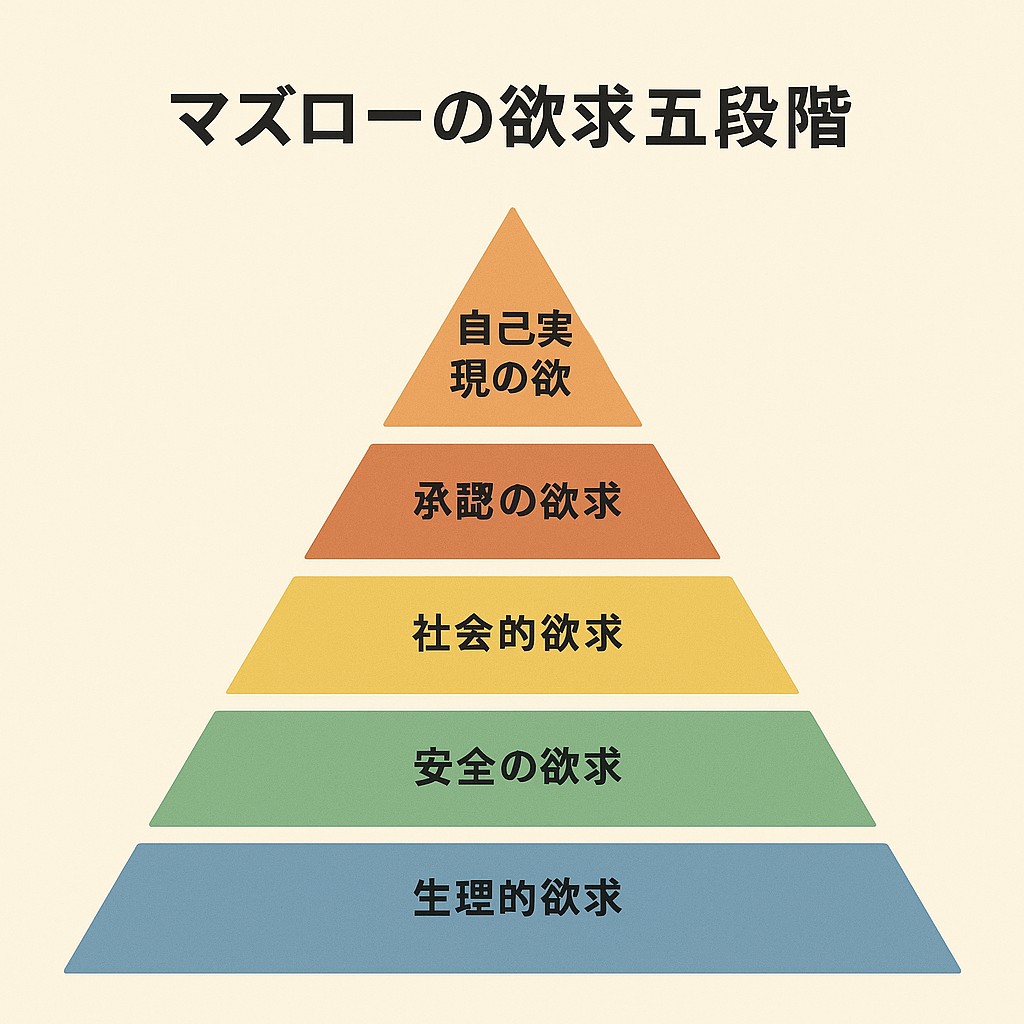

アメリカの心理学者マズローは、人は自己実現にむかって成長していくという考えの下、人間欲求を「生理的欲求」「安全の欲求」「社会的欲求」「承認欲求」「自己実現の欲求」という5段階の階層で表しました。

ChatGPTの画像なので文字化けは多めにみてあげてください 笑

低次の欲求から順に満たし、より高次の欲求を満たしていくという話ですが、現代ではありがたいことに食事・睡眠・排泄などの「生理的欲求」は、比較的満たされやすい環境にありますし、働いている方に関してはある程度の水準の安全性などは既に得て「安全の欲求」も手に入れている人も少なくありません。

そういった方々が次に目指すのが「社会的欲求」、そして「承認欲求」です。

せっかく生理的な欲求が満たされ、安全も確保されているのに人はそれだけでは満足できません。

自分が社会に必要とされ、果たせる役割があるという感覚、そして職場に所属し受け入れられている感覚、さらに自分が集団から価値ある存在と認められ、尊重されることを求める欲求が出てきます。

「頑張れば認めてもらえる」という喜びは「頑張らなければ認めてもらえないかもしれない」という不安と表裏一体です。

3.社会的圧力

これだけ働き方改革が叫ばれても「そんなことを言っていたら会社が回らない」という現実があり、無言のプレッシャーをかけられ、働かされている人は少なくありません。当然あり得てはならないことですが、現実には存在し、そしてそれは残念ながら昨年から働き方改革が騒がれ出した医者の世界も同じです。

潰れる前に現れる「小さなサイン」

さて、そんな理由で「突然」潰れてしまう人が少なくないわけですが、我々精神科医から言わせると多くの「突然潰れた」「突然会社に来なくなった」は「突然」ではありません。

その前に現れていた小さなサインに本人も周りの人も気づいていなかっただけです。

疾患としての明らかな不眠や身体症状、抑うつなどが出てくる前にも

例えば、

-

部屋がだんだん散らかってくるようになった

-

料理の献立を考えらず、買い物が辛くなった

-

ミスが増えて集中力が続かない

-

普段ならイライラしないようなことでイライラするようになった

-

人と会うのが億劫になった

こんな小さなサインはいくらでもあります。

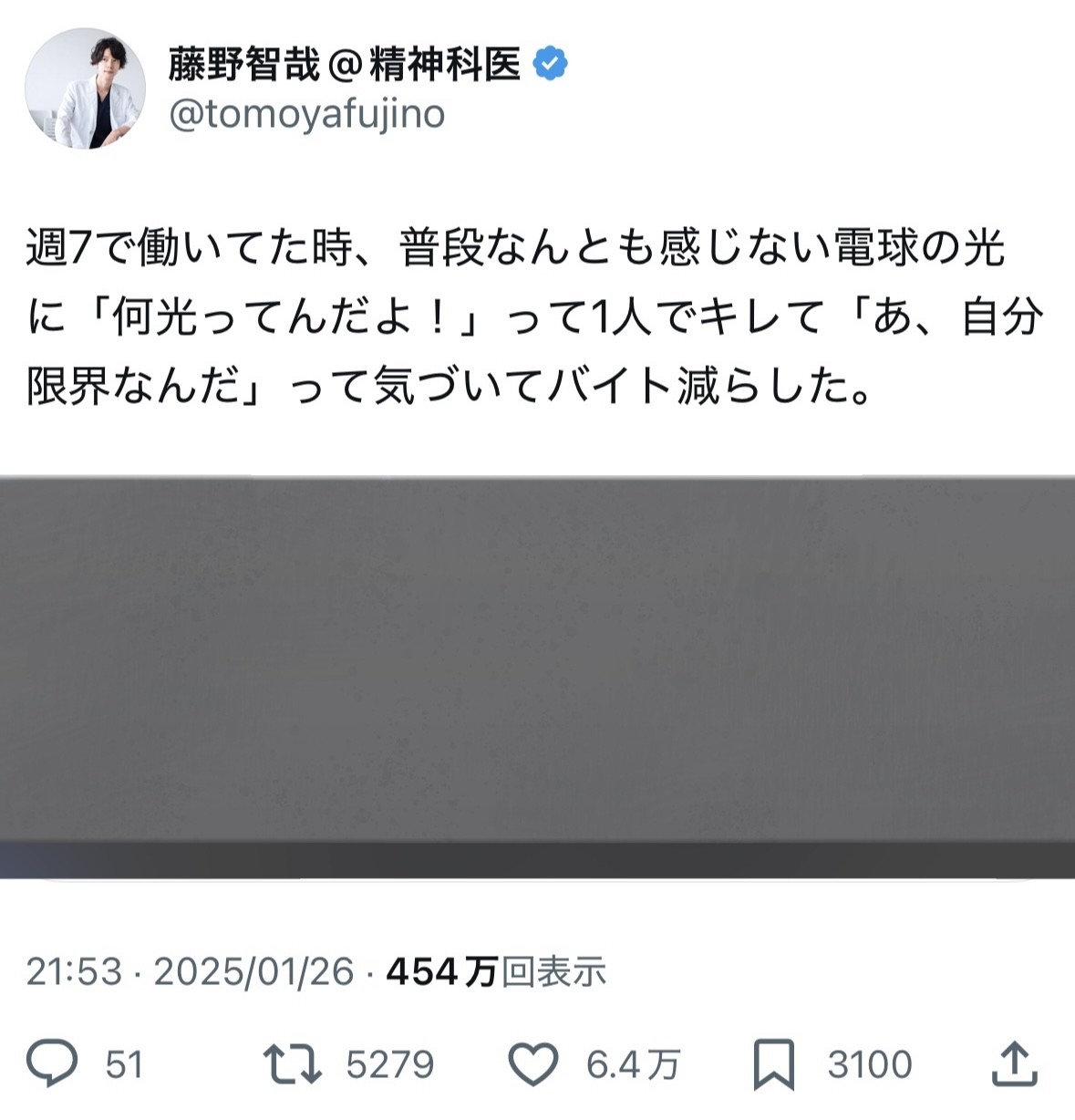

ちなみに私は自分がこんな訳のわからないキレ方をしたことで、疲れに気づいたことがあります↓↓

これらは「心の疲労サイン」。

車でいえば エンジンの警告灯 のようなものです。放置すれば、いつかエンジンは止まります。